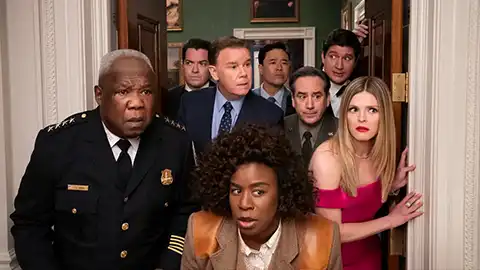

白宫杀人事件 157名嫌疑人

古典谋杀+草台班子《白宫杀人事件》(以下简称《白》),其实英语片名直译过来是《宅邸》(The Residence)。

它原本是一部非虚构作品,全名《宅邸:白宫内部的私密世界》,作者凯特·安德森·布劳尔采访了100多位白宫的前任和现任工作人员,时间横跨1960至2010年代,从肯尼迪到奥巴马多位美国总统。

而《白》别出心裁地把这样一本书改编成了一个探案剧,或者说,用一桩凶杀案串联起了原作的丰富素材,让观众得以借探案来一窥白宫的私密世界。

全剧的开场是一个标标准准的“密室杀人事件”:白宫首席领班A.B.惠特纳,仰面倒地,死在了一间密闭的房间——白宫三楼的游戏室里。

此时白宫的一楼正在举行国宴,招待澳大利亚使团,本不宜将发生凶案的消息外传,但结果所有人还是很快都知道了。

不仅如此,白宫里的所有人,都被列为嫌疑人。

“132间房间,157名嫌疑人,1具尸体,1位极古怪侦探,1场灾难级国宴”——是此剧颇具噱头的宣传语。

细究一下,或许可以说这有些夸大其词,但是此剧的确兑现了让观众一窥白宫内部的隐含承诺:剧里把白宫像一个透明的鱼缸那样横切给观众看,并且用了大量特效长镜头,带观众来回穿梭于白宫的各种房间、大厅、客房、地下室,让这个层层守卫的机要重地一览无余地暴露在观众眼皮底下。

至于数目庞大嫌疑人,大部分当然都只是打酱油的存在,但观众也乐得看道白宫里那些衣冠楚楚的上流人士都被卷进浑水里。

这也不仅仅是看热闹不嫌事大那么简单,里面还是隐含一点门道的。

比如说,澳大利亚的外交部长本来抗议自己的使团被扣为嫌疑人,结果却被眼尖的侦探科迪莉亚·库普发现,他竟然穿着死者的衬衫。

而究其原因,竟然是此人在参观白宫后厨时,与行政主厨偷情,弄脏了衣服。

可以说,此剧在揭开白宫外墙的同时,也揭开了所谓上流精英的人皮,让他们的灵魂也一览无遗地暴露在观众眼皮底下。

如果用足够近的距离去观察和盘问,我们就会发现白宫里的人也只是凡人而已,有七情六欲,也有各种纰漏,有些甚至相当低级。

前阵轰动一时的新闻是“群聊门”:关乎战情的国防部群聊里,竟然拉了一个不相干的记者,令大家嘲笑川普政府是“草台班子”。

但是此类事件其实在美国历史上绝非孤例,往前就有希拉里的邮件门、克林顿的拉链门等等。

如果说新闻的效用是放大震惊,起到某种当头棒喝的效果,那么具有一定深度的文娱作品,就是在用更日常的手法、潜移默化地为观众祛魅——所谓“大人物”,多是出自一厢情愿的仰望,不必盲目崇拜政客,他们远比你想象中更加庸俗和愚蠢,往往还缺乏自知之明。

《白》里面的谋杀案,虽然只涉及一人性命,嫌疑人主要也不是政要,而只是服务人员,但这种祛魅的精神是一致的。

观众可能原本以为“白宫”是一架无比精密丝滑的机器,可其实里面掺杂的沙子多得很。

随着对各位嫌疑人的调查,观众渐渐发现的猥琐内幕包括但不限于:主厨在忙里偷情、小服务员惯于偷酒、大领班在国宴档口躲着偷懒、更高级的主管更是一直在偷钱……最奇葩的是,总统的弟弟竟然还在偷白宫里的雕像。

必须要澄清的是,《白》并不是一部严肃的“揭开黑幕”式的正剧,它的意图恰恰是用戏谑的口吻来消解严肃。

因此,当我们看到白宫里层出不穷的劣迹,心情并非义愤填膺,反而是相当释然。

全剧喜剧的顶点,正是安排了一个无关的路人稀里糊涂就混进了层层安保的白宫国宴。

可以说,探案过程中的一步步推理,在揭示凶手的同时,也为观众揭示了真理:“世界是个草台班子”。

这个网络金句常被用于批评不负责任,但同时它也有非常解压的一面:如果连白宫那样的地方都搞得错漏百出,那我们自己在工作里有点纰漏不也是再正常不过了吗?一念及此,自然下饭。

革新是必要的,但不总是成功一个推理故事的格调高下,就是看凶案动机能在多大程度上超越私人恩怨,留下更值得思考和回味的理念之争。

《白》的表层情节是凶案,内核其实是新与旧两套规则、两套理念之争。

剧中的死者,作为白宫的前首席领班,是一个老派的规矩维护者。

正因如此,他几乎和所有人都有矛盾,这不仅是因为其中不乏偷情偷酒偷懒偷钱之辈,更深层的原因是整个白宫的理念都在转变,只是会体现在诸如蛋糕样式或者房间布置、服务礼仪这样的具体小事上。

简而言之:不仅是有人违反规矩,而是规矩本身就要改写了。

白宫的变与不变、保守还是革新的问题,并不会随着凶案的解决而解决,这就是故事留下的余味。

而且很显然,这种新旧之争,并不仅仅发生在白宫内部,也发生在整个美国,乃至整个当代世界之中。

《白》对于这种时代背景,也用自己的方式给出了呼应,它虽然讲述了一个古典凶杀故事,但讲法并不是照搬一百年前的讲法,而是做出了种种创新。

首先,最明显的就是作为主角的侦探,这次是一个黑人女性库普。

虽然这是一种很明显的符合政治正确的操作,但考虑到影史上的确罕有黑人女侦探,这样的创新确有意义。

网上的确有观众抨击她“看上去就不太聪明的样子”,恰恰证明了种族偏见的存在。

人们并不会用矮胖的身材或者诸如观鸟之类的怪癖去攻击大侦探波洛或者福尔摩斯。

然而库普作为一个人物还是有其缺陷的。

如果把她放到“女侦探”的脉络里,将其与“阿婆”(阿加莎·克里斯蒂)笔下经典的马普尔小姐做一个对比,你会发现两者的最大差别并非肤色,而是对于环境的融入程度。

马普尔小姐完美地融入了那个英国乡村世界,但库普就是一个空降到白宫的外来者。

我们除了她喜欢观鸟以外,对她的生平来历全无所知,不知道她属于哪个阶层、有何种价值取向。

库普的怪异和搞笑,很大程度只是为了掩盖她个性的空洞以及同环境的格格不入。

如果观众能像侦探一样来剖析一部作品的话,就会发现同样的掩饰也出现在全剧的叙事方式上面。

《白》有三重时空,案发前、案发后的探案、参议院的听证会。

这种时空跳跃,令人想起克里斯多弗·诺兰的花哨炫技,它在打破时空连续性的同时,也打碎了真相的稳定性,这些也都是古典探案故事所没有的。

但是几乎所有观众都感到,越到后面这种跳跃就越显得重复冗长、令人烦躁。

复杂的叙事手法,其实恰恰是在掩盖案件并没有那么复杂这个事实。

如果给《柯南》八集时间,是不可能只死一个人、只推一个案子的。

《白》的第三种创新更为微妙,它用种种看似并不在前景里的细节,虚构了一个幻想中的美国。

那样的美国并不霸道,会大费周章地讨好澳大利亚。

那样的美国非常开明,可以把第一夫人换成第一先生,如此等等。

但是这样一个虚构的美国并不自洽。

最明显的一点是,剧中把保守传统价值的首席领班塑造为一个完全正面的人物,而把求变的社交秘书设定为凶手和贪污犯。

这种设定给人一种美好的错觉,好像只要首席领班不被奸人暗算,白宫就可以像过去几十年那样,按部就班地运转下去。

然而就连这位饱读诗书的大领班自己都知道,变革必然来临,因此才留下预言“我将在今晚死去。

”有观众质疑,他都算到自己要被杀了,怎么不小心点?其实用更加具有象征意义的眼光来看,他算到的不是自己的死亡,而是一个时代的结束。

不管在剧中还是剧外,白宫和美国的变革都是必然发生而且也已经发生了,只不过变了并不一定就更好。

历史是螺旋发展的嘛,谁也不敢说看清了当下是哪一个转折口。

但不管怎么说,社会变革不是一桩谋杀案,它不会一蹴而就,也不会轻易结案。

观众或许会对反复时空横跳的叙事感到不耐烦,但现实中却必须拿出更多耐心,接受当代世界的反复横跳。